Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Isabelle Scholl und Dr. rer. nat. Carola Göring

Können Sie zum Einstieg kurz die Aufgabe von Psychoonkolog:innen beschreiben?

Eine psychoonkologische Versorgung ist ab dem Zeitpunkt der Erstdiagnose einer Krebserkrankung für die Patient:innen möglich. Diese Begleitung kann sich über den gesamten Verlauf der Krebserkrankung erstrecken, der individuell sehr unterschiedlich sein kann. Das bedeutet, dass wir Menschen mit Krebserkrankungen unterstützen und behandeln, bei fortgeschrittener Erkrankungssituation auch bis zum Tod – und die Angehörigen auch darüber hinaus. Laut der S3-Leitlinie Psychoonkologie (1) ist es unsere Aufgabe, nicht nur die Patient:innen, sondern auch die Angehörigen im Blick zu behalten. Wir erfassen die psychosozialen Belastungen, den Umgang damit und arbeiten daran, diese zu reduzieren. Natürlich hängt es immer vom Einzelfall ab, worum es genau geht.

Warum sollten sich Hämato-Onkolog:innen für die Belastung von Angehörigen interessieren?

Es gibt verschiedene Argumente dafür. Aus einer grundlegenden ethischen Perspektive im Gesundheitswesen betrachtet sind erkrankte Menschen äußerst selten ganz allein im Leben. In der Regel gibt es Angehörige im engeren Umfeld der erkrankten Person, die je nach Erkrankungssituation, deren Behandlung und Folgen ebenfalls beeinträchtigt sein können. Bei Krebserkrankungen spricht man oft von einer „Wir-Erkrankung“. Wenn wir eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung anstreben, rechtfertigt allein dieser ethische Imperativ, die Angehörigen nicht außen vor zu lassen. Auch in den onkologischen Leitlinien (1) werden die Angehörigen ausdrücklich als wichtige Gruppe benannt.

Mein Eindruck ist bisher, dass die Angehörigen oft zu kurz kommen.

Das stimmt auch häufig. Hier muss man leider Anspruch und Wirklichkeit unterscheiden.

Können Sie beziffern, wie hoch die Belastung der Angehörigen ist?

Ganz grob kann man sagen, dass Angehörige mindestens ebenso stark belastet sind wie die Krebsbetroffenen selber (2). Das ist natürlich eine populationsbezogene Aussage, die im individuellen Fall nicht stimmen muss. Es kann sein, dass die an Krebs erkrankte Person sehr stark und ihr Partner oder ihre Partnerin nur wenig bis gar nicht belastet ist, oder auch umgekehrt.

Von den an Krebs Erkrankten wissen wir, dass ungefähr die Hälfte eine hohe psychische Belastung aufweist (3) und etwa ein Drittel der Patient:innen unter einer manifesten psychischen Störung leidet (4).

Ganz praktisch gefragt, was belastet die Angehörigen?

Ein wichtiger Faktor ist, dass Angehörige eine Doppelrolle einnehmen, gerade wenn sie im gleichen Haushalt leben wie die krebskranke Person. Einerseits belastet auch sie die Krebserkrankung. Sie sorgen sich um die erkrankte Person und können viele Ängste haben. Häufig befürchten sie, dass die Patientin oder der Patient nicht mehr gesund wird und sterben könnte, dass die Behandlung sehr lange dauert oder dass sich ihr Alltags- und auch Beziehungsleben dauerhaft verändert. All das sind mögliche Belastungsfaktoren.

Gleichzeitig haben die Angehörigen eine unterstützende Rolle, die wiederum sehr unterschiedlich ausfallen kann. Sie können im Alltag unterstützen oder bei der Behandlung, z.B. als Begleitperson bei Besprechungs- oder Behandlungsterminen und/oder als „Fahrer:in“ fungieren. Angehörige können Informationen recherchieren, Termine koordinieren oder die Rolle des/der Kommunikator:in nach außen übernehmen. Gesunde Angehörige übernehmen im Alltag häufig viele Aufgaben der erkrankten Person, gerade wenn noch minderjährige Kinder da sind, die z.B. zur Schule und zu Freizeitaktivitäten gebracht und abgeholt werden müssen. Bei all diesen Aufgaben gilt es, Rücksicht auf die erkrankte Person zu nehmen. Daher stellen viele Angehörige ihre Bedürfnisse erst mal sehr in den Hintergrund und „funktionieren“.

Dies ist bei einer zeitlich begrenzten Erkrankungsphase gut und wichtig. Bei längeren Behandlungsphasen, wie sie bei Krebserkrankungen häufig sind, wird der „Ausnahmezustand“ zur „Normalität“. Man nimmt immer Rücksicht auf die erkrankte Person und achtet zu wenig auf sich selbst. Dies kann die Energiereserven der Angehörigen völlig erschöpfen.

Was kann diese Doppelbelastung für gesundheitliche Folgen nach sich ziehen?

Wer zu lange nicht gut genug für sich sorgt, ist irgendwann sehr erschöpft. Als Folge können verschiedene psychische Symptome auftreten.

Möglicherweise tauchen Ängste auf oder werden stärker, es kann sich Depressivität einstellen oder Schlafstörungen können entstehen. Das sind alles häufige Belastungsfolgen. Es kann auch vorkommen, dass Angehörige vermehrt Alkohol oder andere Substanzen konsumieren, was über längere Zeit zu Sucht und gesundheitlichen Schäden führen kann.

Zeigt sich die Belastung der Angehörigen anders oder ist sie höher, wenn noch Kinder im Haushalt leben?

Wenn minderjährige Kinder mit im Haushalt leben, ist die Situation häufig deutlich komplexer als bei einem allein lebenden Paar. Auch weil man als Angehörige oder Angehöriger in der Regel mehr Verantwortung für die Kinder übernimmt. Kinder brauchen Informationen zur Erkrankung und wie diese ihr Leben in der nächsten Zeit verändern wird. Dazu kommt noch die Reaktion der Kinder auf die Krebserkrankung, die sehr unterschiedlich sein kann. Diese Aufgabe, die Kinder aufzufangen, ist nicht immer leicht zu bewältigen. Für kleine Kinder ist es vielleicht das erste Mal, dass ein Elternteil im Krankenhaus ist, und sie diese Trennung verkraften müssen. Auch kann es sein, dass sie zum ersten Mal erleben, dass ein Elternteil krank und verletzlich ist, dass sich dadurch Familienaktivitäten verändern und dass auch ihre Routinen und ihr Alltag umgekrempelt werden.

Sollten bzw. wie sollten Hämato-Onkolog:innen das Thema „psychische Belastung“ ansprechen? Proaktiv oder abwarten?

Ich finde es sehr wichtig, die psychische Belastung aktiv anzusprechen. Gerade die Angehörigen sind fast immer sehr zurückhaltend, wenn es um ihr eigenes Befinden geht. Sie haben diese Unterstützer:innen-Rolle inne und sie selbst und auch ihr Umfeld gestehen ihnen häufig nicht zu, auch selber belastet zu sein und Hilfe zu benötigen.

Für Angehörige, die als Begleitperson beim Arztgespräch dabei sind, ist es eine enorme Hürde von sich aus zu sagen „Mir geht es auch nicht gut“. Sie „begleiten“ ja nur und wollen dem erkrankten Menschen keine „Arztzeit“ wegnehmen.

Erschwerend kommt dazu, dass sich Patient:innen ganz allgemein beim Arztbesuch häufig nicht trauen, psychosoziale Belange anzusprechen. Sie sind sich einfach nicht sicher, ob das der richtige Ort ist. Dadurch entsteht eine Sprachlosigkeit.

Damit das nicht passiert, sollten Ärzt:innen ihre Patient:innen und auch die Angehörigen nach psychischen Beschwerden fragen – und das nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Denn im Verlauf von Krebserkrankungen gibt es Höhen und Tiefen und das Belastungserleben kann sich verändern.

Haben Sie Tipps, wie man gut nach psychischer Belastung fragen kann?

Es gibt hierzu kein Kochrezept und die Ansprache bzw. der Fragestil hängt von der Persönlichkeit des Arztes oder der Ärztin ab. Hilfreich sind Techniken des Normalisierens und Entpathologisierens. Man könnte also – natürlich in eigenen Worten – sagen, „Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass eine Krebserkrankung auch die Angehörigen psychisch stark belasten kann. Denn sie sorgen sich um den Erkrankten, erledigen zusätzliche Arbeit im Haushalt etc. Mich würde interessieren, wie es Ihnen geht? Falls Sie sich belastet fühlen, kenne ich einige Unterstützungsangebote.“ Man kann auch sagen: „Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Sie sich in dieser Situation überfordert fühlen und Ängste und Sorgen haben. Gibt es etwas, was sie besonders stark belastet?“ Wirklich wichtig ist es, die psychische Belastung der Angehörigen, genau wie die der Erkrankten selbst, über den Behandlungsverlauf im Blick zu behalten und wiederkehrend anzusprechen.

Wie können die Hämato-Onkolog:innen helfen bzw. intervenieren – gerade auch mit dem Wissen, dass die Zeit in Praxen und Ambulanzen knapp ist?

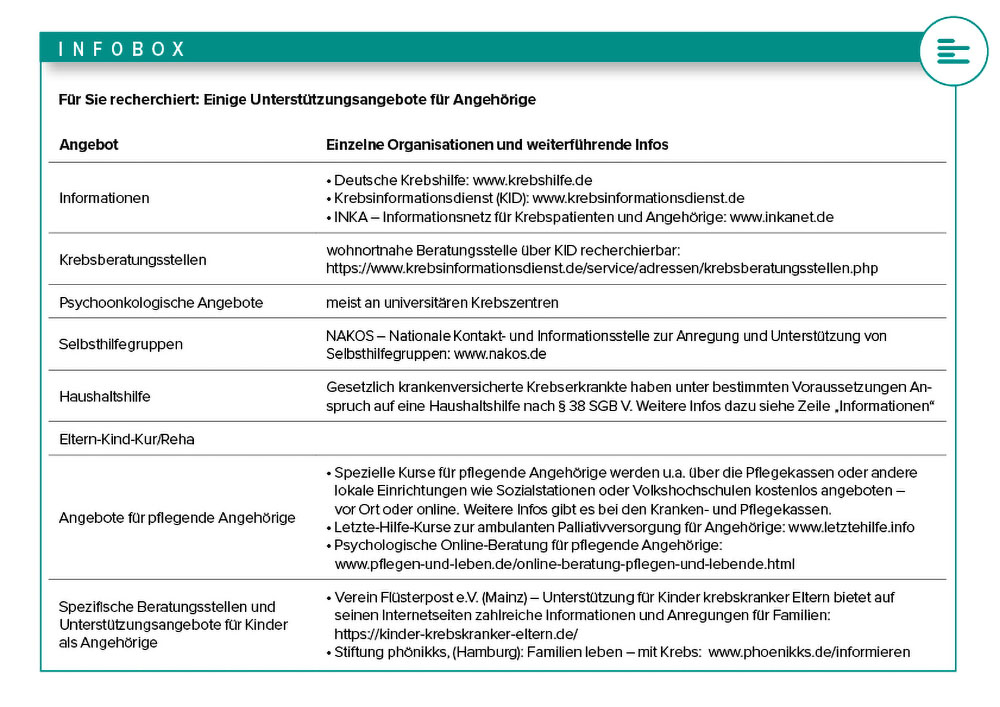

Es ist schon sehr viel getan, wenn die Ärzt:innen nach der psychischen Belastung fragen, zuhören und die Angehörigen – sofern erforderlich – an passende Hilfsangebote weiter verweisen. Viele der psychosozialen Angebote für Krebs-Betroffene richten sich auch an Angehörige, wie die bundesweit verbreiteten Krebsberatungsstellen. Wohnortnahe Krebsberatungsstellen lassen sich z.B. über den Krebs-Informationsdienst recherchieren (https://www.krebsinformationsdienst.de/service/adressen/krebsberatungsstellen.php).

Krebsberatungsstellen bieten in der Regel psychoonkologische und auch sozialrechtliche Beratungen an, manchmal haben sie auch Gruppen für Angehörige, in denen man sich austauschen kann oder Veranstaltungen, in denen praktische Informationen für Angehörige vermittelt werden.

Inzwischen bieten auch viele Krebsberatungsstellen telefonische oder Video-Beratungen an. Weiter haben viele Krebszentren, wie wir in Hamburg, Spezialambulanzen für Psychoonkologie, wo auch Angehörige versorgt werden oder andere Anlaufstellen für Angehörige.

Wenn es den Verdacht gibt, dass Angehörige bereits eine manifeste psychische Erkrankung haben, sollten Sie diese an eine/n niedergelassene/n Psychotherapeut:in überweisen.

Was gibt es für Hilfsangebote für Angehörige von Krebskranken?

Hier gibt es verschiedenste Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten, je nach Belastung und Bedarf. Über psycho(onko)logische Angebote haben wir schon gesprochen. Als Unterstützung im Alltag kann beispielsweise im Rahmen der Akuttherapie eine Haushaltshilfe bei den gesetzlichen Krankenkassen beantragt werden. Für pflegende Angehörige gibt es Pflegekurse von verschiedenen Anbietern. Und in der Palliativsituation verweise ich gern auf Letzte-Hilfe-Kurse, die für jede Person zugänglich sind. Hier bekommt man praktische Informationen zu Themen, wie „Was passiert, wenn jemand stirbt? Was kann man eigentlich noch tun? Wie kann man Hilfe leisten? Woran erkenne ich, dass ein Mensch bald stirbt?“

Was für „Hilfestellungen“ sollten solche Hilfsangebote beinhalten?

Das hängt vom individuellen Anliegen ab. Wenn jemand kommt und sagt, „ich komme mit meinem erkrankten Angehörigen gar nicht mehr richtig ins Gespräch“, oder „es ist so ein Schweigen entstanden“, oder „wir haben seit kurzer Zeit viele Missverständnisse“, dann kann man ein Paargespräch anbieten bzw. empfehlen. War die Partnerschaft vor der Erkrankung stabil, reichen häufig kleinere Übungen, die Methoden vermitteln, wie das Paar wieder miteinander ins Gespräch kommt.

Bei psychischen Belastungen können Gespräche mit einer psychoonkologisch geschulten Fachkraft weiterhelfen. Dies ist auch unter dem Aspekt der Prävention von psychischen Erkrankungen wichtig und sinnvoll.

Bei sozialrechtlichen Fragen, wenn jemand z.B. Unterstützung bei der Beantragung einer Haushaltshilfe benötigt oder Hilfe zur Kostenerstattung von Fahrdiensten oder beim Ausfüllen von Formularen benötigt, ist eine sozialrechtliche Beratung indiziert. Diese unterstützt auch beim Schreiben von Widersprüchen, wenn eine beantragte Hilfsleistung abgelehnt worden ist.

Allgemein gesagt geht es bei Angehörigen darum, die eigenen Ressourcen zu aktivieren bzw. wieder Energie auftanken. Hier reichen häufig schon kurze Interventionen.

Angesichts der personellen Ressourcenknappheit: Gibt es spezielle Online-Hilfsangebote?

e-Health-Interventionen sind insgesamt im Gesundheitswesen im Kommen. Sie werden auch in der S3-Leitlinie für Psychoonkologie empfohlen für Personen, die psychisch belastet sind, aber noch keine psychische Störung haben (1). Allerdings gibt es bisher noch nicht sehr viele Angebote. Es wurden einige Apps für Krebskranke entwickelt, die teilweise auch im DiGA-Verzeichnis des BfArM gelistet und teilweise in App-Stores frei verfügbar sind (5).

Apps für Angehörige gibt es meines Wissens nicht. Hier kann man jedoch, je nach Art der psychischen Belastung bzw. Erkrankung auf allgemeine Apps zur jeweiligen Erkrankung verweisen, z.B. Depressionen, Angst oder Schlafstörungen. Diese Apps gehen natürlich nicht auf krebsspezifische Aspekte ein.

Einige digitale Angebote sind meines Wissens noch in der Entwicklung bzw. der wissenschaftlichen Überprüfung. Letzteres ist sehr wichtig. Denn psychisch belastete Angehörige von krebskranken Personen brauchen Unterstützung, die wirksam ist.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Dr. rer. nat. Carola Göring